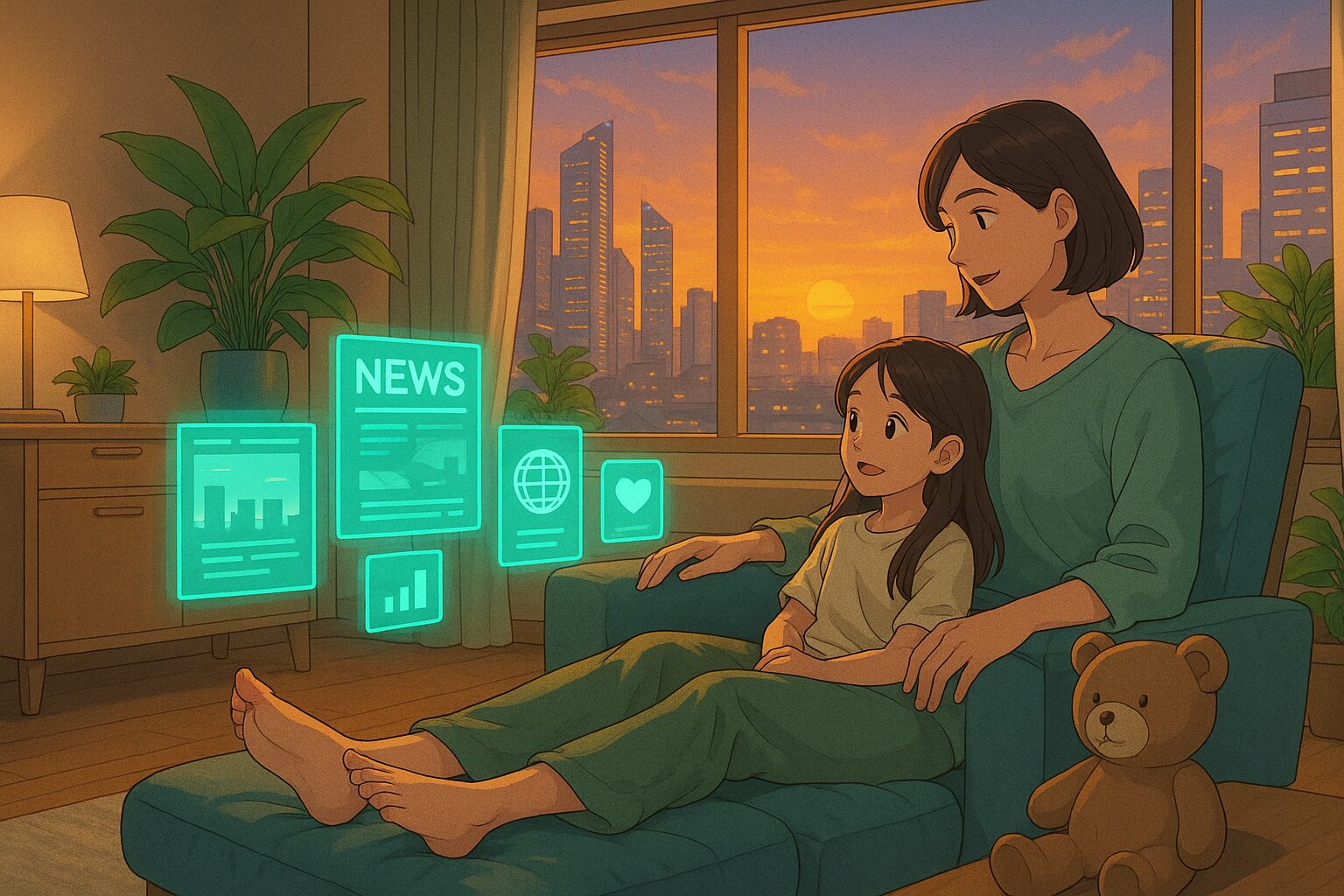

東京都が全都立学校に生成AIを導入する方針を発表しました。子どもたちの学びの現場にAIが本格的に入り込むことで、教育のあり方や家庭での学びも大きく変わる可能性があります。この流れが続いたら、私たち親はどのように子どもと向き合えばよいのでしょうか?

1. 今日のニュース:何が起きているのか?

- 引用元:

https://www.konicaminolta.jp/business/information/release/250512.html

簡単な要約(高卒でも理解できるレベルの日本語で):

- 東京都が全都立学校256校で生成AIサービス「都立AI」を導入

- 約16万人の児童生徒と教職員が対象

- 安全な利用環境と教育現場向けの機能を備えたシステム

2. 背景にある時代の変化

教育のデジタル化が進む中、AIが学びのパートナーに

教育現場では、個別最適な学びや教員の業務負担軽減を目的に、デジタル技術の導入が進んでいます。生成AIは、その一環として、教材作成や学習支援に活用され始めています。子どもたちの学び方が変わる可能性

AIの導入により、子どもたちは自分のペースで学習を進めたり、AIと対話しながら理解を深めることができるようになります。これにより、学びのスタイルや内容が多様化することが期待されます。親の関わり方にも変化が求められる

子どもがAIを活用して学ぶ時代に、親としてはAIの特性や限界を理解し、子どもの学びをサポートする新たな関わり方が求められます。

3. IF:もしこのまま進んだら、未来はどうなる?

仮説1(ニュートラル):AIが学習の一部として定着する未来

学校教育において、生成AIが教材作成や学習支援のツールとして日常的に使用されるようになります。これにより、教員の業務が効率化され、子どもたちの学びもより個別化されるでしょう。仮説2(楽観的):AIが創造的な学びを促進する未来

生成AIを活用することで、子どもたちは自らの興味や関心に基づいた探究的な学びを深めることができます。AIとの対話を通じて、新たなアイデアや視点を得ることができ、創造性が育まれるでしょう。仮説3(悲観的):AIへの過度な依存が学びの質を低下させる未来

AIに頼りすぎることで、子どもたちの思考力や判断力が育ちにくくなる可能性があります。また、情報の真偽を見極める力や、他者との対話を通じた学びの機会が減少する懸念もあります。

4. ご家庭で話せる問い(親子対話のヒント)

| No | 質問例 | ねらい |

|---|---|---|

| 1 | もし学校でAIと一緒に勉強することになったら、どう感じる? | 想像力/選択の意識 |

| 2 | AIと先生の違いって何だと思う? | 学びのスタイルの理解 |

| 3 | AIが間違ったことを言ったら、どうする? | 情報の信頼性の考察 |

5. 家庭でできる “1つのアクション”

- 観察してみよう:日常生活の中でAIが使われている場面を探してみる(例:スマートスピーカー、翻訳アプリなど)

- 描いてみよう:未来の教室や学びの風景を親子で一緒に描いてみる

6. まとめ:10年後を予習して、今日を選ぶために

生成AIの導入は、教育の在り方を大きく変える可能性を秘めています。親としては、AIの利点と限界を理解し、子どもたちが主体的に学ぶ力を育むためのサポートが求められます。未来の学びについて、家庭でも積極的に話し合い、共に考えていきましょう。

あなたはどんな未来を思い描きましたか?SNSでシェアしたり、コメントでぜひ教えてください。