「この単元、もっと自分に合った説明があったらな…」

「教科書って全部読むけど、自分に必要なのはどこなんだろう?」

——そんなふうに感じたことはありませんか?

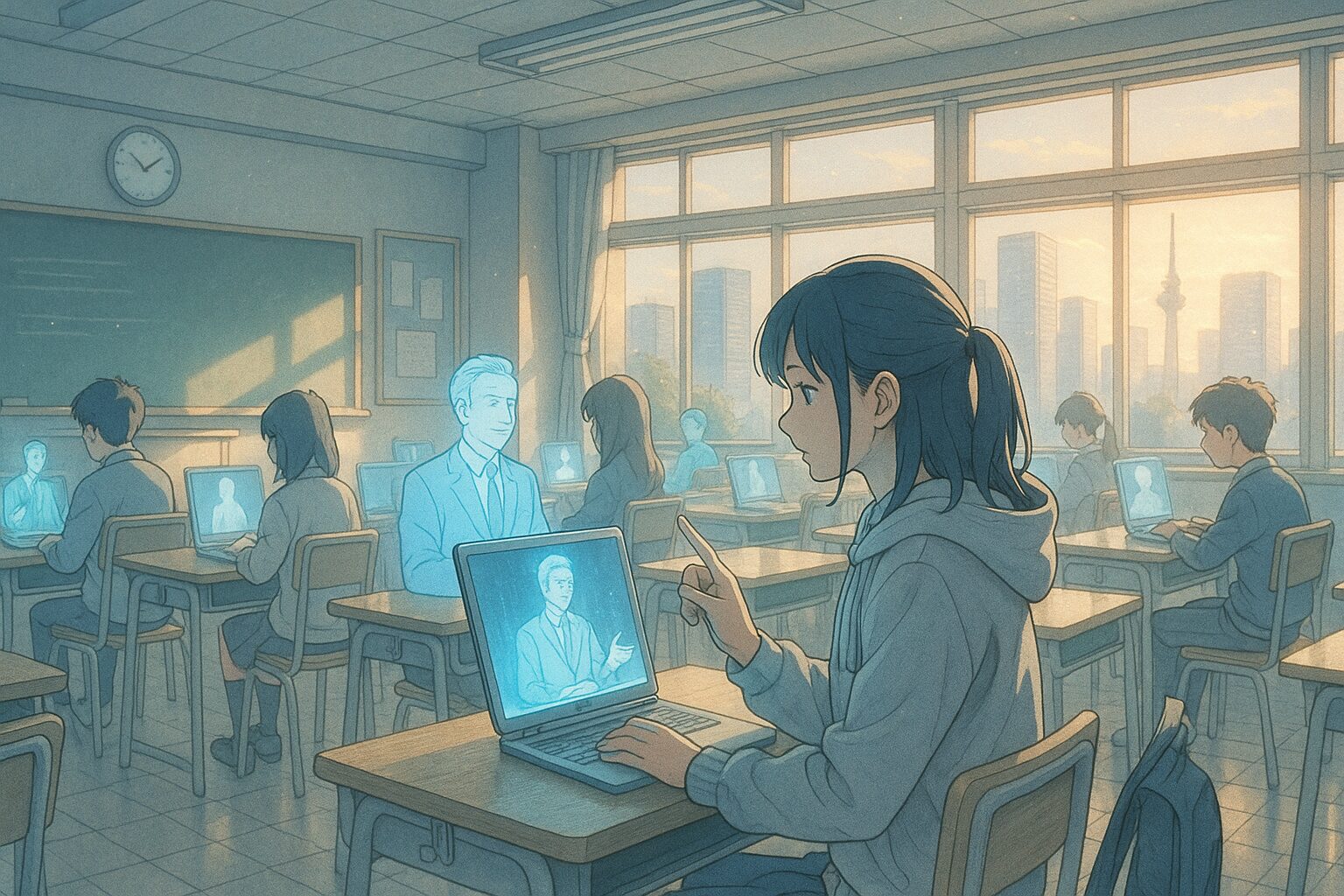

近い将来、「紙の教科書」ではなく「生成AIそのもの」が“教科書”になる未来がやってくるかもしれません。

この記事では、生成AIが学びの中心になったとき、授業や学び方がどう変わるのかを考えていきます。

1. 教科書とは“誰かの決めた正解の塊”だった

従来の教科書は、以下のような特徴を持っていました。

- 誰にとっても同じ内容・同じ順番

- 教科ごとに内容が分断されている

- 基本的には「読む・覚える・解く」スタイル

- 先生が解説し、生徒が追いかける構造

✅ つまり、「答えが決まっていて、それを受け取る形式」がベースでした。

2. 生成AIが“教科書”になるとどうなる?【未来仮説】

生成AIとは、対話形式で、自分の理解度や関心に合わせて学べるAIツールのこと。

このAIが教科書に取って代わる未来では、こんな変化が起こります。

■ その場で“自分専用の教材”が生まれる

- 「もっと簡単に教えて」→ わかりやすい例で説明し直してくれる

- 「このテーマ、深掘りしたい」→ レベルに合わせた解説を追加

- 「ここがまだよくわからない」→ 違う角度で再説明、図解も提案

- 「理科と地理でつながる話ない?」→ 複数教科をまたぐ説明が可能に

✅ 生徒一人ひとりが、自分専用の“教科書を生成しながら学ぶ”ようになるのです。

■ 授業は“問いから始まる探究型”へ

- 先生は「教える人」から「問いを投げかけるファシリテーター」に

- 生徒は「答えを覚える人」から「問いを深める探究者」に

- 教科ごとに分かれた授業から、「テーマ型横断学習」へ

- 学校は「答えを与える場所」から「思考の訓練の場」に

3. メリットと課題を整理してみよう

メリット:

- 自分のペースで学べる

- 理解度に応じた最適な学びが可能

- 興味を深掘りすることで、学びが楽しくなる

- 教科の枠を超えた“文脈”を学べる

課題:

- 正しい情報かどうかを判断する力が必要

- 受け身でAIに頼りすぎるリスクも

- 「学ぶ姿勢」「問いを立てる力」が問われる時代へ

✅ “教わる”から“考える”への転換が必要になります。

4. ワーク:あなたの“生成AI教科書”があるとしたら?

以下の問いに、自分なりに答えてみよう:

- どんな教科・単元で「もっと自分に合った説明が欲しい」と思ったことがある?

- 自分専用の教科書があったら、どんな順番・構成にしたい?

- AIが説明してくれたら嬉しいテーマやつなぎ方は?

- あなたが“自分で調べてみたい問い”はどんなもの?

✅ これからは、**“何を学ぶか”よりも、“なぜ・どう学ぶか”**が大切な時代になります。

まとめ

✅ 生成AIが教科書になれば、“学び”はもっと自由で個別最適化されたものになる

✅ 教科を超えた探究、問いを軸とした授業がスタンダードになる可能性

✅ 情報を受け取るだけでなく、「問いをつくり、選び、深める力」が学びの中心に

✅ AIとの共学(共に学ぶ)によって、“考える力”はむしろ強化される未来がある

あなたなら、「どんな教科書を生成AIに作ってもらいたいですか?」興味のあるテーマや使ってみたいアイデアをコメントで教えてください!

コメント